筋力も可動域もアライメントも、ゆがみや左右差は誰でも多少あると思います。

自分の場合、左脚のほうが少し長かったり右肋骨のほうが少し下がってたり、他にもいろいろありますが、ランニングで困っているのは片足立ちの左右差です。

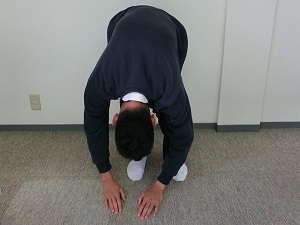

軸足の母指球と踵を結んだラインに荷重させ、できるだけ大腿直筋にたよらず股関節屈曲させると、2023年3月の時点でこんなに違い。

左脚を右と同じように上げるには、荷重させるポイントを小指側にズラし、大腿四頭筋も動員させないといけません。

このアンバランスのせいで接地が狂って、すぐに大転子の周りが両方ともパンパンになってしまいます。

経緯

明確に自覚したのは中学2年生の頃(1987年)です。

部活動でサッカーをしていたのですが、利き足の右でしかボールを扱えませんでした。

切り返しも片足ジャンプの踏みきりも全部左でしていたので、常に左は軸足で右は遊脚。

左足は軸足としては強くて安定しているが、遊脚として使う機会がほとんどなかったため可動域は小さい。

一方、右足は遊脚としては平均以上に可動域が大きいが、軸足にする機会がなかったため不安定で弱い。

成長期の運動がそこまで偏っていてはさもありなん、と今では思います。

その後20歳前後の頃に、右足首のケガで計半年間の松葉づえ生活をして、左軸足偏重が定着してしまいました。

左股関節の可動域制限

左股関節の屈曲内転内旋可動域を右に近づければ、件の左右差も小さくなると思うので、ストレッチをすればいいはずなのですが、

すぐに鼠径部がつまって痛くなるため、なかなか成果が上がりませんでした。

2021年の後半から、インナーサイで大転子周りをほぐす動的ストレッチをはさむことで、すこしずつ鼠径部がつまりにくくなってきました。

右の足部機能

先述した右足首のケガとその後の不要なトレーニングで、右の足部機能が著しく低下しました。

足部が不安定だと反対側の股関節屈曲内転可動域が狭くなるのはひとつのパターンなので、足部機能の改善が股関節の可動域を拡げる条件だと考えています。

2014年からワラーチで改善に取り組んでいます。

改善スピードはきわめてゆっくりですが、成果が実感できるので、継続するのは楽です。

最新の投稿

- 右で着地して左股関節外旋 24年1月昨年5月から見られ、10月頃から片足立ちの左右差の指標にして… 続きを読む: 右で着地して左股関節外旋 24年1月

- 右で着地して左股関節外旋本業で指導する動作トレーニングの実践・検証のために練習してい… 続きを読む: 右で着地して左股関節外旋