ワラーチのエビデンス

ワラーチで走る( ≒ 裸足に近い状態で走る ⇒ フォアフット着地で走る)ことの目的や効果を説明するときは、『NHKスペシャル ミラクルボディー マラソン最強軍団 持久力の限界に挑む』という番組内で紹介されたデータを引用します。

『NHKスペシャル ミラクルボディ』は、トップアスリートのパフォーマンスの秘密に高性能機器を駆使して迫るシリーズ番組です。

10作目の『マラソン最強軍団 持久力の限界に挑む』では、幼少期を裸足で過ごしたフォアフット着地で走る当時マラソン世界記録保持者のパトリック・マカウ選手と、フラットに着地するロンドン五輪マラソン日本代表の山本選手とを比較しています。

着地衝撃が小さい

両者がそれぞれのマラソンペースで走った時の着地衝撃のピークは、マカウ選手が体重の1.6倍。

対して山本選手は2.2倍。

地面の動きに逆らう角度で着地しやすいヒールストライク走法は、もっと大きくなるのでしょう。

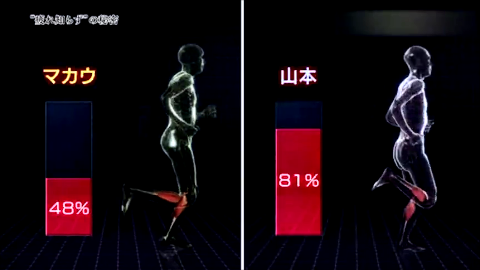

ふくらはぎの負担が小さい

最も体重がのったときにふくらはぎが発揮する筋力は、マカウ選手が最大筋力の48%なのに対して、山本選手は81%。

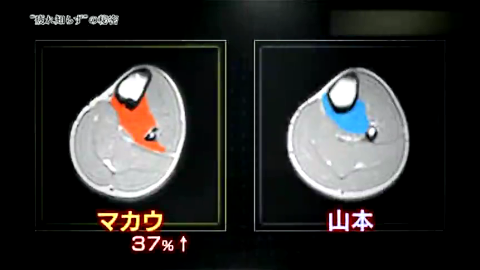

下腿深層筋が発達する

土踏まずを保持したり足首を安定させたりする長拇趾屈筋,長趾屈筋,後脛骨筋の断面積が、マカウ選手のほうが山本選手より37%大きいです。

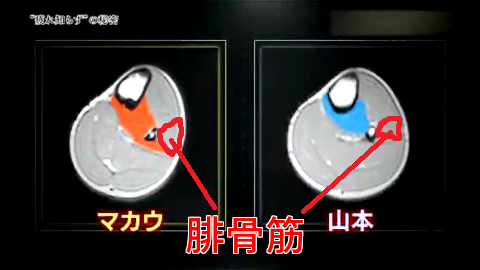

また、番組では注目していませんでしたが、捻挫の予防や回復に大変重要な腓骨筋もずいぶん大きいです。

最後に

ふくらはぎの負担が小さいというデータは、フラットに着地する人やヒールストライクで走る人にはすんなりと受け入れられないかもしれません。

私もワラーチでフォアフット着地に取り組むまでは同意できませんでした。

実際にやってみると、フォアフット着地のほうがはるかに楽です。